Comprender y hacer comprender la historia

- Por Rubén Rodríguez González

- Hits: 3216

Fotos: Heidi Calderón y cortesía de la entrevistada.

Fotos: Heidi Calderón y cortesía de la entrevistada.

Autora prolífica, mujer dulce y enérgica de singular carisma y simpatía, investigadora apasionada, dama elegantísima, el historial de Mayra San Miguel Aguilar es pródigo en obra y lauros, como el Premio al Mérito Científico en la Educación Superior 1991 y el Nacional de la Crítica Histórica José Luciano Franco 2006.

Pedagoga de carrera e historiadora por vocación, tiene en su haber varios premios de investigación histórica. Máster en Historia y Cultura Cubana y profesora auxiliar e investigadora auxiliar, actualmente trabaja en el sello editorial La Mezquita, de la Unión de Historiadores en Holguín, donde se desempeña como coordinadora y editora. Es, además, guionista y especialista en espacios televisivos sobre la temática.

Soslayando cronologías vitales, sucesos recientes de la circunstancia nacional concitan el interés del entrevistador y la especialista, por su vínculo con la temática histórica.

En estos momentos de guerra mediática, florece el revisionismo en las redes sociales, ¿cómo enfrentarlo desde la historia?

-Lamentablemente, las plataformas digitales son utilizadas como armas desestabilizadoras de sistemas y países a través de la manipulación a partir de verdades a medias, sobredimensionando fallas, actitudes negativas y errores, ocultando y tergiversando logros. Este método ha sido probado con éxito en varias latitudes, de ahí la Revolución de colores, los llamados golpes blandos o las mal llamadas “ayudas humanitarias”.

La historia muestra que en Cuba durante 60 años de Revolución los EE. UU., las fuerzas de derecha cubano americanas apoyadas por un sector inconforme y maleable en el interior, lo han intentado todo para derrocar el proyecto cubano de nación –y lo subrayo- construido y legitimado desde 1959 a la fecha por las amplias mayorías, pero no han tenido éxito. Por tanto, experimentan por esta vía lograr en poco tiempo lo que no han podido en más de medio siglo, atendiendo a dificultades en implementación de políticas, a las circunstancias de crisis circunstancias crisis de subproducción que vive el país, agudizado por el recrudecimiento del bloqueo económico del país del norte, el impacto de este y de la pandemia en todas las esferas y, en particular en la cotidianidad y subjetividad de los cubanos. Es decir, para la reacción y los políticos estadounidenses, están dadas las condiciones para el cambio -de ahí que Biden no cumpliera con su agenda electoral respecto a Cuba- y arremeten con todo el arsenal que ofrecen las redes sociales, para el reblandecimiento de las mentes y así dar la estocada definitiva con un estallido social contrario a la Revolución.

Conversatorio de temática histórica en el Centro Provincial del Libro en Holguín.

Conversatorio de temática histórica en el Centro Provincial del Libro en Holguín.

Entonces, la Historia y los historiadores tienen mucho que aportar en la preservación de la independencia, la soberanía y los logros del socialismo en Cuba. La historia abordada desde la objetividad, a través del prisma de la verdad, sin apologías ni medidas tintas es capaz de desmontar cada una de las falacias que se esgrimen para lograr la ruptura del consenso alrededor de la Revolución. Nunca olvido que Fidel valoraba mucho el estudio de la Historia de Cuba, de América Latina y Universal en su formación revolucionaria, en la convicción de que su destino era el combate contra el imperialismo y por un mundo más justo; por ello arriesgó su vida tantas veces y hasta el final batalló con sus ideas por la firme certeza de que un mundo mejor es posible.

Los escenarios de combate donde la Historia juega un papel importante son diversos. Los medios de difusión masiva, incluyendo las redes, la escuela, la familia, las instituciones de la cultura y los historiadores constituyen un ejército que portan el arma del conocimiento histórico para su defensa.. Y en esa batalla la unidad de todos por divulgar, enseñar y enaltecer la historia de la patria y nuestra cultura nos dará muchas más razones para defenderla y amarla. Pues en ella se erigen los pueblos, se sustentan, se buscan tradiciones, cultura, la identidad.

Quisiera recordar que la Historia no es solo el registro del paso de los hombres por la vida, tampoco algo abstracto, una disciplina que se estudia y examina, sino algo superior: legitima, nos condena, nos absuelve y todos estamos parados frente a ella; un apotegma que nos enseñó Fidel.

¿A qué atribuye el desconocimiento y tergiversación de la historia nacional en ciertos segmentos de la población?

-Es un fenómeno multifactorial. Podría apuntar que las hornadas nacidas en las tres últimas décadas han vivido los embates del llamado Periodo Especial, del que el país no se ha recuperado totalmente por razones de índole interna, también las externas pesan. Las carencias han conspirado contra las expectativas de los jóvenes, a lo cual se puede sumar el bombardeo mediático desde el exterior, que puede obnubilar o ensombrecer el discernimiento objetivo de la realidad. Ese segmento poblacional que tergiversa o pasa al bando de la reacción carece de un mínimo y veraz conocimiento de nuestra Historia, de las relaciones con Estados Unidos, de la Historia de América Latina y la Universal. Pues quien al menos posea un conocimiento básico sobre estos temas no se deja arrastrar por la campaña manipuladora que se nos hace.

A Cuba se le exige la perfección en un mundo imperfecto. Por ejemplo, los problemas socioeconómicos de los países africanos, los de América Latina, los millones de desocupados y sin hogar en EE.UU., los miles de analfabetos en la culta París no los ha causado el Socialismo. Son una muestra de que el capitalismo y mucho menos su variante neoliberal no constituyen solución a los dilemas sociales.

Soy defensora de los profesores, pero el país que ha compartido su reconocida experiencia educativa con el mundo, muestra que hay que revisar el modo en que abordamos la Historia, y no solo la de Cuba. Debemos hacer lo que siempre se ha dicho que se haga en las clases de Historia, donde la preparación del profesor es clave y la participación del estudiante es esencial, motivándolos a la indagación, a que busque respuestas a sus contradicciones y polémicas en las fuentes adecuadas.

Creo que el trabajo político e ideológico mostró sus fisuras, es necesario enfocarse en lo que los jóvenes necesitan para llenar sus expectativas espirituales; para ello urgen espacios reales de diálogo, donde sientan que son escuchados y gestionadas sus propuestas en el marco de las circunstancias, sin paternalismo.

No nos debe sorprender, atendiendo a las circunstancias, que un segmento de los jóvenes haga el juego a esa campaña y hayan sido ganados por ella. Lo que resulta sorprendente es que un segmento ilustrado, también lo haga. Como parte de esa historia que se desconoce o se desvirtúa se ubica la descontextualización a que someten el ideario de nuestro Apóstol en relación con la democracia, la libertad, la república, la emigración, la política, el liderazgo político, entre otros. Hasta se escriben mensajes subliminales movilizadores de los más injustos, irrespetuosos y absurdos comentarios; con olvido total de la inspiración y el sustento martiano que anima a la Revolución.

La historia de Cuba verifica que siempre existieron y existirán los que disienten, los que no piensen igual, los que critican y demandan, lo cual es lícito y hasta beneficioso; es utópico pensar en la homogeneidad de una sociedad.

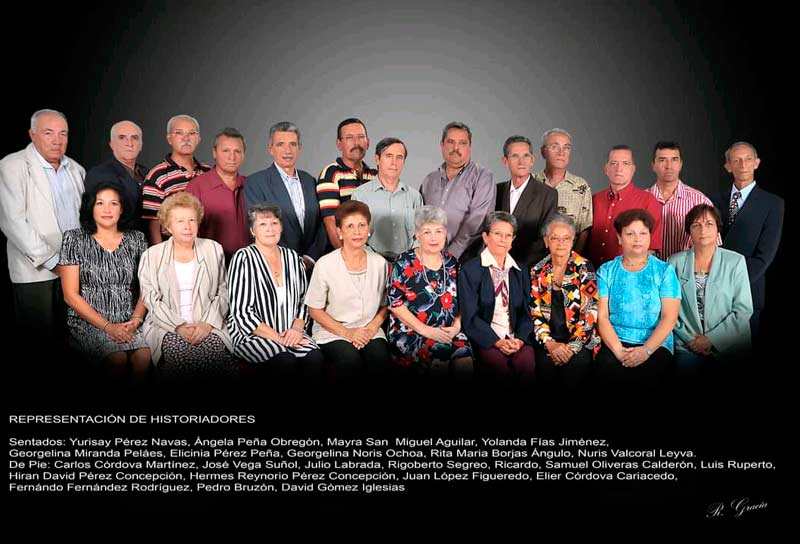

Junto a otros historiadores holguineros.

Junto a otros historiadores holguineros.

En el último escalón están los que traicionan por prebendas de algún tipo. No olvidemos que mientras en la Guerra de los Diez Años se luchaba por la independencia y la abolición de la esclavitud, existían negros alistados en el Ejército español y, peor, en las contraguerrillas. Si bien la convocatoria del 15 de noviembre mostró las fallas en la concientización de la historia y en el trabajo político con los jóvenes, el descalabro de ese llamamiento evidenció también cómo pese a las penurias, al agotamiento por ellas y otros desencantos, el consenso político permanece por la independencia y la soberanía.

Por otra parte, mientras algunos utilizan las redes en busca de adeptos para un cambio de régimen en Cuba, una mayoría defiende la nación que hemos conquistado; en los análisis críticos de nuestra realidad alertan y proponen acciones que fortalezcan el socialismo cubano y preserven la patria. Entre ellos los académicos Julio Carranza, Rafael Hernández y Juan Valdés Paz, Premio Nacional de Ciencias Sociales, lamentablemente recién fallecido, pero ha legado una obra mayúscula en estos temas.

De ahí que comparta las ideas de no dejarnos cegar por el triunfalismo y ver que es momento de mejorar aquellos aspectos que de modo integral afectan a la sociedad cubana, como las estructuras del sistema del poder popular, de convencer con la verdad y el ejemplo y no olvidar el encargo de servidores públicos; es momento de avanzar en la medidas económicas, de manera que reviertan la crítica situación actual. De manera que, los evidentes esfuerzos que se realizan en esa dirección rindan sus frutos.

Lo aludió e insisto, ¿cómo lograr que el estudiante se interese en la materia?

-Hace algunos meses, un señor casi contemporáneo conmigo, con un uniforme de la Aduana, se acercó a mí cuando compraba en el agro y me dijo: “Usted es Mayra San Miguel, mi profesora de Historia en octavo grado, en la ESBEC Pedro Véliz, siempre la recuerdo por lo que aprendimos en sus clases de Historia”. Lo que sentí fue inenarrable, pues esa había sido mi primera experiencia como docente y era casi tan joven como los estudiantes; nunca imaginé que entre aquellos muchachos que a veces no podía controlar, hubieran calado mis balbuceos docentes. Ese es uno de los mayores regocijos en esa bella profesión.

Estaba en aquel lugar porque pertenecía al Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech, surgido a raíz de la explosión de matrícula escolar en los años 70, y Fidel nos llamó a integrarnos a ese contingente al terminar el décimo grado, para ingresar a los claustros docentes en los Planes de Escuelas Secundarias Básicas en el Campo, al mismo tiempo que estudiábamos la carrera pedagógica. Esa circunstancia nos disciplinó en el estudio y la docencia. La preparación metodológica, el estudio consciente de los contenidos, unido a la asesoría de los jefes de cátedras, constituyeron las principales armas para enseñar y lograr el respeto en las aulas. Actualmente, el III Contingente al que pertenecí tiene un activo grupo en las redes sociales, que mantiene intactos los lazos de hermandad creados durante la carrera; ahora con más intensidad motivados por el aniversario 50 de aquella proeza.

En el plano personal, el mayor desencanto es no despertar curiosidad en los estudiantes sobre la historia de la Patria, algo así como lo que debe sentir el humorista que no logra sacar una sonrisa a su auditorio.

Para interesar a los estudiantes, el profesor no solo debe estudiar y prepararse bien, sino amar profundamente su labor. Un profesor con esas características es capaz de vencer todos los obstáculos y hacer vivir la historia en el aula, desprovista de clichés y estereotipos manidos. Debe enfocar la materia desde una dimensión humanizada de los hechos y de las actuaciones individuales y colectivas, incitarlo a la polémica, la pesquisa y asegurar su actitud participativa. A ello añado los métodos, las técnicas, procedimientos y medios, etcétera que apoyarían lo principal, la exposición vívida del profesor.

¿Cómo llegó Mayra San Miguel al mundo de la investigación histórica?

-La entrada como profesora de Historia al Pedagógico José de la Luz y Caballero constituyó el despegue de la labor investigativa, pues era una exigencia del centro. La participación en el Proyecto de la Academia de Ciencias, Programa Juventud de corte sociológico, al frente de la tarea Jóvenes Obreros, fue una escuela en este sentido. Sin embargo, los resultados no fueron publicados pues tuvieron un uso restringido, una carta de publicación suplió su socialización, lo cual, aunque entendible, resultó desalentador.

Luego, dirigir la investigación sobre la Revolución en el Poder como temática del proyecto de la Historia Provincial, conducido por el Instituto de Historia de Cuba, me puso definitivamente en el camino de la investigación histórica. De ahí que al defender la Maestría de Historia y Cultura en Cuba, escogí uno de los temas que había explorado y del que había observado las carencias historiográficas, también era una temática cercana a mi ámbito. La tesis sobre la Reforma Agraria en Holguín resultó mi primer libro publicado, lo cual constituyó una alegría indescriptible, pues resulta frustrante que los resultados de investigación se engaveten y años de trabajo queden en el olvido.

La publicación de resultados y su eficaz promoción da a conocer al autor, lo pone en contacto con el público lector y, principalmente, se experimenta la satisfacción de ver divulgado tu trabajo, disfrutas la posibilidad de llegar a interesados en los temas en los que incursionas, a estudiantes, especialistas, y que una crítica juiciosa de la obra genere otros proyectos de investigación más profundos e integradores.

¿A qué atribuye el florecimiento del movimiento historiográfico en Holguín?

-Estamos cosechando frutos de la larga data y significativa producción bibliográfica holguinera, por la sapiencia de aprovechar las oportunidades ofrecidas por la dirección del país, a partir de la jerarquía que ha merecido la historia en el concierto de las ciencias, desde la Escuela de Historia hasta el movimiento de activistas, que se volcó a investigar y escribir las historias de los centros de trabajo, de personalidades, y muchas otras temáticas cercanas a su ámbito cotidiano, impulsados y apoyados por el Partido. Han influido diversos factores, como el proyecto de las historias provinciales y municipales dirigidas por el Instituto de Historia, el surgimiento y expansión de los museos, la creación del Archivo Histórico Provincial, sin el cual sería imposible contar con resultados investigativos tan argumentados. También el surgimiento del Pedagógico, que agrupó un claustro de nivel que consolidó la carrera de Marxismo e Historia y ejecutó los proyectos investigativos socializados en forma de artículos en el periódico ¡ahora! y en la Revista de Historia liderada por Hiram Pérez y de libros en la imprenta local; allí nació la Maestría en Historia y Cultura en Cuba, que sigue creando. Hay que mencionar el surgimiento de Ediciones Holguín, el impulso favorecedor de la entrada del sistema Risograf para publicaciones territoriales, el Premio de la Ciudad en Historia. Además, la fortaleza de la Unión de Historiadores aquí, que posee un proyecto socializador exitoso con La Mezquita, la Revista Electrónica de Historia y un sistema de eventos que promueve y apoya los resultados. Por otra parte, la carrera de Historia, a raíz de la unificación de los centros de enseñanza superior; la creación del Centro de Estudios sobre Cultura e Identidad, el Programa doctoral...

Corro el riesgo de omitir aspectos que inciden en, diría yo, más que florecimiento, en la sostenibilidad y crecimiento de la producción bibliográfica holguinera. Por eso, lo que vivimos hoy en este sentido se debe a la tradición, a los que bajo este influjo no escatiman esfuerzos por continuarla, favorecidos por la voluntad política de que así sea.

En una ciudad con varias editoriales, ¿qué diferencia marca La Mezquita?

-Holguín se precia de poseer editoriales que por la calidad de publicaciones trascienden el marco territorial o local y están en la línea de las llamadas editoriales nacionales. La decana de nuestras casas editoras, Ediciones Holguín, desde su surgimiento, incorporó en sus planes de publicación los libros de contenido histórico y ha mantenido un balance satisfactorio en relación con otras temáticas o géneros. Prueba de ello son los más de 200 títulos de este corte que han salido gracias a la sabiduría de no desdeñarlos, como sí ocurre en otros territorios.

Las demás editoriales, como La Luz o Cuadernos Papiro, aunque han incursionado en este tipo de publicaciones, lo cual agradecemos infinitamente, no es el perfil que presentan. Por su parte, Conciencia Ediciones de la Universidad de Holguín, refleja los resultados de proyectos de investigación de todas las especialidades formativas que comprenden los currículos académicos de ese centro de altos estudios. En su primer lustro de creada, se observa una atención a la socialización de los resultados en el ámbito histórico con una decena de títulos publicados.

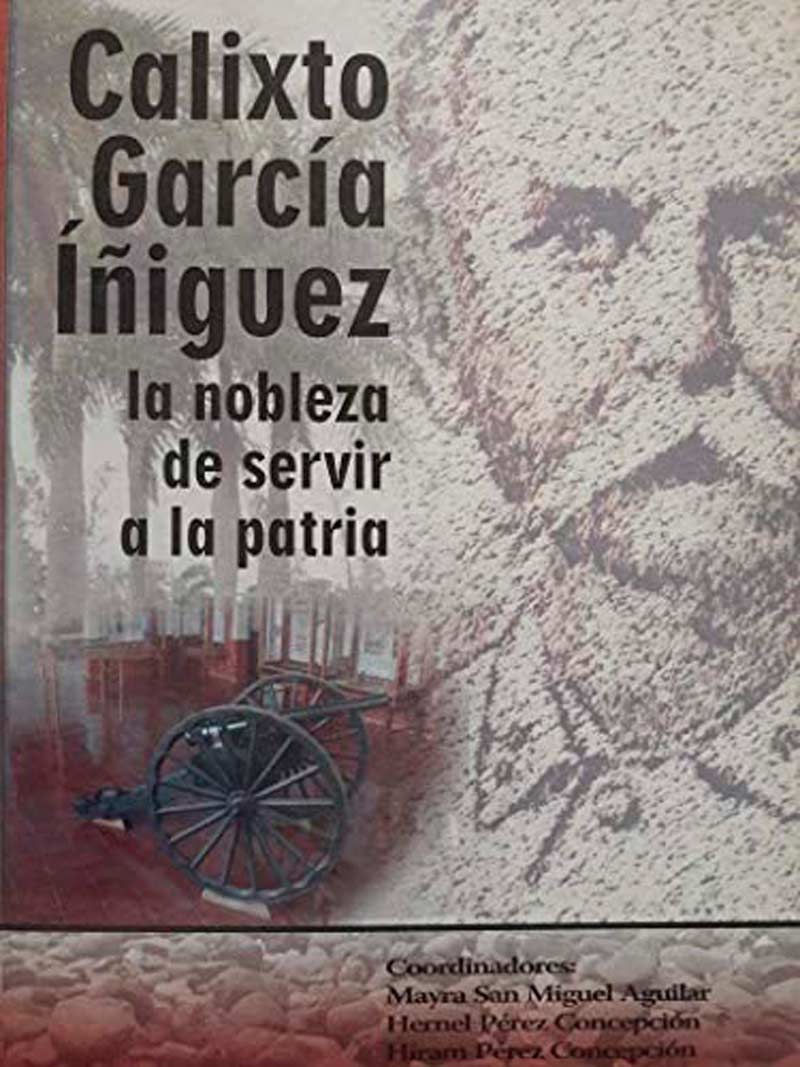

Mientras, La Mezquita es una editorial con un perfil para los contenidos de Historia en particular y las Ciencias Sociales y Humanísticas en general. Hasta el momento, se han visto privilegiados los primeros, por ser los proyectos recibidos y debido a las características peculiares de la editorial de carecer de insumos propios para concretar un amplio y sostenido plan editorial. La Mezquita es la primera de la Unión de Historiadores y surge por iniciativa de Hiram Pérez Concepción, presidente de la filial de esta organización aquí; idea arropada por un grupo importante de asociados y por Alexis Triana, entonces director del Sectorial Provincial de Cultura, seguros de la pertinencia de su surgimiento. Los resultados obtenidos muestran lo acertado de ese paso. Así lo dicen los tres Premios Nacionales de la de la Crítica Histórica José Luciano Franco y las dos nominaciones a ese galardón con que contamos, y la presencia de nuestros títulos en la Feria Internacional del Libro y la Literatura de La Habana.

Conscientes de que falta mucho por recorrer, debemos fortalecer el vínculo con las estructuras del Instituto Cubano del Libro en la provincia y lograr insertarnos en el plan editorial del territorio, orientar y promover los proyectos de libros en temáticas y perspectivas poco abordadas en el ámbito de la historia y las ciencias sociales.

Por otra parte, si bien nacimos como una editorial para proyectos holguineros, desde el inicio incluimos autores de todo el país en compilaciones como Calixto García: la nobleza de servir a la patria y Pensando la República. Desde hace algún tiempo y como disposición de la dirección nacional de la UNHIC, recibimos proyectos de toda la región oriental, lo cual nos abre el diapasón de las publicaciones.

Foto: Heidi Calderón Sánchez

Foto: Heidi Calderón Sánchez

Sin embargo, la escasa comercialización de libros de Ciencias Sociales es una realidad.

-La experiencia en Holguín revela que los libros sobre la historia local desaparecen bastante rápido de los estantes; aunque existen inventarios antiquísimos en los almacenes sobre otros contenidos de las Ciencias Sociales, y hasta títulos empolvados en librerías esperando ser descubiertos.

Mucho de ello se atribuye a una ineficaz estrategia o la ausencia de ella, desde la aprobación del libro en el plan editorial para que llegue al potencial público lector, de acuerdo con el perfil y el contenido de la obra. Sin duda, la promoción es pieza clave en la comercialización del libro y, con ello, del fomento del hábito de la lectura, una práctica algo perdida y en la que no solo incide este aspecto que tratamos aquí, sino que está apoyada, o no, por tradiciones en el seno familiar, la escuela, los programas de estudio y los sistemas de evaluación, entre otras. Al menos en Holguín, es tangible el movimiento dirigido a movilizar los públicos hacia el disfrute y placer que puede producir la lectura. Aprovecho para felicitar al Centro Provincial del Libro, que en estos tiempos de la pandemia socializó la máxima de que también la lectura salva.

En la investigación, has trabajado diferentes periodos históricos y temáticas, ¿tiene alguna preferencia en particular?

-Si bien es el periodo histórico de la Revolución en el poder al que he dedicado buena parte de los esfuerzos investigativos, por lo inexplorado y ofrecerme un campo casi virgen a la indagación, la historia de la ciudad logró atraparme; en particular el espacio creado, porque la ciudad no es solo un fenómeno urbanístico, sino la mueven la confluencia y relación de las instituciones y los espacios culturales, públicos, las relaciones, que nos brindan la posibilidad de aprender en y de la ciudad, de su gente, de su pasado, y entender algunas actitudes tanto individuales y colectivas, así como su presente. Es fascinante y son infinitas las posibilidades que nos brindan las ciudades en el campo de la investigación, para descubrirnos y conocernos mejor.

Dígame, de sus libros, el preferido; de sus investigaciones, la más compleja.

-Cada libro tiene un atractivo y, como a los hijos, los amas por igual. Si debo escoger, elijo La Reforma Agraria en Holguín, 1959-1961, no solo por ser el primero sino por las satisfacciones que me proporcionó escribirlo, tanto la investigación como la redacción las realicé con mucho entusiasmo porque los resultados eran sustanciosos y porque rendía homenaje a los campesinos de Holguín, en particular se lo dediqué a Reparado Salazar, el abuelo paterno de Náyade, mi hija, un campesino beneficiario de la Ley Agraria y que te contagiaba de su gran amor por la tierra. Todas las investigaciones son complejas, pues se trata de dar solución a un problema científico, verificar una hipótesis, cumplir objetivos, emplear adecuadamente el arsenal que brinda la metodología de la investigación y la perspectiva a través de la cual te acercas al objeto. Para mí, la más compleja es la que tengo por emprender.

Su publicación más reciente, el monumental volumen Los órganos del Poder Popular en Holguín, 1976-2019, ¿qué valor reviste, qué enseñanza o fortaleza aporta en el momento actual?

-Es un libro de consulta, donde el interesado puede apreciar la dinámica de perfeccionamiento constante del Estado y sus instituciones. Muestra, pese a fallas y errores, cómo en el sistema del Poder Popular se concreta la más genuina democracia, solo alcanzable en el ámbito del sistema socialista. Permite comprender y valorar mejor el papel de los Órganos Locales del Poder Popular en el desarrollo de la provincia y el ejercicio de la democracia, no solo a través del prisma de su accionar sino desde el conocimiento de las instituciones estatales desde sus orígenes hasta 1958 y del empeño, desde 1959, por dotar al sistema político de instituciones que respondieran a las radicales transformaciones en curso.

El análisis del sistema del Poder Popular desde una espacio complejo como es la provincia de Holguín, deja ver los límites y alcances de la democracia socialista, los grados de representación y participación ciudadana en la construcción de la sociedad y en las políticas públicas, en la defensa de lo conquistado como fuente de legitimación. Del mismo modo, es observable el constante perfeccionamiento institucional como garantía de la preservación de la soberanía nacional, lo cual explica que el camino de la transición socialista es un proceso político, donde la economía y el sistema del Poder Popular juegan un papel importante, demostración de que el ejercicio del poder político en Cuba ha estado y está en función del proyecto social escogido, por lo que se integra en el poder social que lo reproduce.

¿Y los avatares de formar parte de más de un consejo editorial?

-Es una situación a veces compleja y estresante, máxime que soy una aprendiz de editora. Hace algún tiempo, nuestra Revista Electrónica de Historia no está saliendo por problemas informáticos, pero sí recibimos artículos, información para actualizarla y preparamos números para su actualización hasta que finalmente vuelva a las redes. Por otra parte, aunque quisiéramos, nuestro plan no es muy ambicioso. Pero es el trabajo en equipo, conducido por Hiram e integrado por Rebeca Pantoja, Irela Casañas y Hernel Pérez, lo que me ayuda a superar la fatiga y me da la certeza de que todo saldrá bien. Si bien el trabajo editorial me resta tiempo para dedicarme a mis intereses como autora, la edición es una labor que hago con sumo placer, pues cada edición es un verdadero reto y también un ejercicio de aprendizaje.

Desde su experiencia como guionista y conductora de programas de corte histórico, ¿cuáles considera como fortalezas y debilidades de tales espacios?

-La existencia de programas de corte histórico en los medios, algunos de larga data y alta audiencia, resulta de por sí una fortaleza. Contrario de lo que pueda pensarse, el público agradece y se interesa por este tipo de emisiones tanto radiales como televisivas, en particular en este último medio es donde mayor presencia tienen y un ejemplo de ellos es Huellas. Es una fortaleza la variedad de géneros empleados para narrar o recrear la historia, especialmente los dramatizados por ser más atractivos. Los temas de la historia local son muy seguidos por la teleaudiencia, tuve esa grata experiencia cuando participé por varios años en un segmento histórico de la revista variada VSD, en nuestro telecentro.

Dentro de las debilidades, y me parece la principal, está la inconsistencia histórica, la ligereza con que se tratan algunos temas y se aproximan a personalidades, los errores o pifias que se cometen; aunque sabemos que errar es de humanos, debemos evitarlo a toda costa cuando se trata de la historia. Y eso es posible cuando se investiga, se consultan fuentes confiables, se comprueba. La historia es una ciencia y, de acuerdo con su desarrollo, hay temas que son superados, por lo cual los realizadores de programas históricos deben estar al tanto de la evolución de la ciencia histórica en el territorio o buscar asesoría histórica. También es importante no solo lo que se dice sino cómo se dice, los medios, como sabemos, son formadores de opinión,y sus mensajes llegan a miles y miles de personas y más al mismo tiempo. Entonces, reitero se debe ser cuidadoso en lo que se dice y cómo se dice.

Un solo ejemplo basta para ilustrar lo expresado, y aprovecho también esta oportunidad para tratar de enmendarlo. En un reportaje televisivo sobre el mayor general Calixto García Íñiguez, se enfatizó, para reafirmar la valentía del patriota, que era conocido como el “León de Holguín”. Este error ha sido replicado en otros contextos. Sin embargo, al que los insurrectos apodaron así, debido a sus combates victoriosos sobre las fuerzas españolas en la región, fue al entonces coronel del Ejército Libertador Limbano Sánchez, quien no nació aquí. Con este error, además de serle infiel a la historia, se incurre en un acto de injusticia contra otro patriota. La trayectoria de Calixto durante las guerras de independencia como bravo soldado, exitoso estratega militar y su nobleza de servir a la patria están fuera de duda, no necesita más encomio.

Se les pudiera sacar más partido a los medios y sería de gran provecho para incentivar el interés por la historia en los jóvenes, a los documentales y la realización de series de corte histórico. Creo que las historias de vida de maestros, de docentes e investigadores debiera de tener mayor presencia, así como divulgar proyectos comunitarios de instituciones de la cultura, como los museos en su vínculo con la enseñanza de la historia.

Lamentablemente, por la característica de semanario de ¡ahora! se ha deprimido la aparición de temas históricos y escritos por historiadores y aficionados de la historia, como era una tradición asentada en el diario y que hasta el momento no suple el formato digital.

Ecured, la inciclopedia cubana, resulta un paso de avance por su fácil acceso y la vasta información que ofrece a todos los públicos. Sin embargo, los contenidos históricos presentan errores. En estos momentos, la Unión de Historiadores de conjunto con los Joven Club de Computación han iniciado un trabajo en las páginas de las historias municipales y provinciales, para subsanar los dislates que aparecen.

El estrecho vínculo entre todos los que de algún modo tienen como objeto social la divulgación de la historia ayudaría mucho a acortar la brecha existente entre lo que exponemos y enseñamos de la historia y la calidad de la recepción por su destinatario.

Sin pecar de indiscretos, ¿cómo es la experiencia de compartir vida y carrera con la misma persona: el historiador Hernel Pérez Concepción?

-La experiencia es buena, enriquecedora. De mucha comprensión mutua ante las largas jornadas de estudio e investigación, de estar frente a la computadora escribiendo, a las que nos sometemos en aras de realizar la obra científica. Es enriquecedora porque intercambiamos constantemente y resulta un aprendizaje permanente, aunque a veces nos exaltamos en la defensa de criterios, para más tarde reírnos del punto al que llegamos. Somos muy exigentes uno con el otro en cuanto al abordaje de los temas y los más despiadados críticos. Trabajamos a cuatro manos en temas que nos apasionan por igual; de esta complicidad han nacido libros sobre la etapa de la República, sobre la ciudad sus orígenes y desarrollo. Cada uno tiene preferencias e intereses individuales en cuanto a proyectos y temas, y los trabajamos por separado, aunque siempre nos consultamos, lo sometemos a crítica, lo cual es muy provechoso para el resultado final. La relación es de mucha ética, cuando aparecen nuestros nombres en la portada de un libro como autores, puedes asegurar que es fruto del trabajo mancomunado.

Libros por salir, investigaciones por acometer, proyectos inmediatos o a largo plazo…

-En estos momentos, está en el poligráfico la segunda edición corregida y aumentada de Los órganos Locales del Poder en Holguín, 1976-2019. Está listo para su impresión Holguín en Revolución, una historia que sintetiza años de intenso trabajo en archivos, hemerotecas y de entrevistas sobre esta temática. En proceso de edición, y en coautoría con Hernel Pérez Concepción, se encuentra el título Holguín: administración y política (1952-1958) y también Historia del comercio en Holguín, de conjunto con Felipe Concepción Zucarino

Continuar explorando la ciudad y concretar un proyecto sobre la década de 1940 en Cuba, de conjunto con Hernel, está entre los proyectos futuros, porque contamos con las fuentes para desarrollarlos. Asimismo, dos proyectos concluidos hace algún tiempo los tengo en la mira de lo que ahora mismo quisiera acometer: La conflictividad del poder en Holguín: 1959-1961 y, en primerísimo lugar, Francisco García Bénitez, su pasión por la historia. Los historiadores holguineros le debemos eso a Paquito, un hombre fundacional y paradigma del periodismo histórico. Incluso una compilación de sus trabajos diseminados en los órganos de prensa para los que escribió, lo cual sería un proyecto más abarcador y a más largo tiempo.

Pero todo eso deberá esperar, pues debo comenzar a redactar, de inmediato, El impacto de la Covid-19 en Holguín, a solicitud del gobierno en la provincia. Y en medio de eso, continuar el trabajo editorial en La Mezquita, en la secretaría de actividades científicas de la filial de la UNHIC en la provincia y escribir para el programa Conmemoraciones, de Tele Cristal.

En el plano muy personal, mi aspiración es vivir muchos años para disfrutar la familia y ver a mis nietos, Jenniffer y Alberto Eugenio, convertidos en personas de bien.

Holguín está en el centro de todos sus trabajos historiográficos, ¿por qué?

-Tanto en la etapa en que trabajé en el Pedagógico como en la Oficina de Monumentos y Sitios históricos, ejecuté proyectos de investigación que respondían a un banco de problemas científicos, en el centro de los cuales figura la Historia Local y como demanda también de los planes de estudios en todos los niveles de enseñanza. Además, siempre he sentido curiosidad por desentrañar el ser holguinero.

Se habla mucho sobre la holguineridad, ¿tiene una base histórica, etnográfica, antropológica real ese mito?

-Esa aseveración es real, solo hay que mirar al holguinero, su porte, la mayoría de piel blanca, la manera de vestir, el lenguaje, la grandilocuencia. Debemos seguir indagando profundamente en la construcción de la holguineridad desde la perspectiva etnográfica y antropológica, para su conceptualización y descubrir la esencia del ser holguinero. El historiador José Vega Suñol señala que la holguineridad, como la matanceridad, la habaneridad es un “sentimiento de veneración a un lugar simbólico”, a lo que añado que también se expresa cuando nos sentimos extraños en cualquier otro lugar, o que en otro lugar, nos hace sentir orgullosos de ser holguineros.

El devenir histórico juega un papel esencial en los valores constitutivos de los pueblos, su cultura, idiosincrasia. Tengamos en cuenta que Colón arribó a Cuba por Bariay, y la frase dicha también frente a otras costas, la traducimos como Holguín la tierra más hermosa. Por otro lado, estudios arqueológicos sobre las evidencias de los grupos aborígenes asentados en estas tierras, demuestran que muchos de estos poseían una cultura y un desarrollo superior a los aborígenes asentados en el occidente del país y en el proceso de transculturación al que dio paso la conquista y colonización, este es un elemento que cuenta; en nuestro caso, hubo supervivencia del aborigen hasta el siglo decimonónico.

Compartimos la tesis de que el lugar visitado por Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, enviados por Colón a adentrarse en tierra firme con un mensaje para el Gran Khan, puede ser el de Ochile, el que da lugar después al sitio de transculturación El Yayal, base del hato de San Isidoro de García Holguín. Situado en las proximidades de lo que es hoy la ciudad, al sureste. Y que es en este recorrido donde descubren el tabaco.

Por otra parte, no va a ser el territorio holguinero el escenario escogido para iniciar la conquista y colonización de la Isla en el siglo XVI. Holguín estuvo casi totalmente aislada de la arrolladora crudeza de este proceso. Recordemos que estas tierras formaron parte de la jurisdicción de San Salvador de Bayamo. No va a ser hasta dos siglos después de la fundación del Hato, que se fomentó el pueblo y la ciudad por las familias descendientes de García Holguín, es decir criollos fundamentalmente, algo muy diferente había ocurrido en las villas fundadas. Dentro de los fundadores estuvo presente el componente aborigen, ya sea puro o mestizo, lo cual es posible pues en la región de Holguín se destaca la presencia indígena, como se ha dicho.

La ciudad nació apegada a la tierra, donde la esclavitud no tuvo la trascendencia de otras regiones. Esta circunstancia influyó en la conformación de una sociedad sustentada en este basamento agrario y campesino; con fuerte arraigo a la tierra y un carácter conservador, pues el azúcar y el café no irrumpirían como renglones productivos importantes hasta el siglo XX. Los hacendados azucareros estuvieron ausentes como clase, a ello se añade que las grandes arribazones de negros esclavos no se asentaron aquí, este hecho determinó una población con predominio de la raza blanca.

Holguín nació dentro de los impulsos renovadores del siglo XVIII, cuando se estaba despertando una conciencia nueva del país y de igualdad de derechos de todas sus poblaciones, como un medio de resguardar su integridad. Fue de las pocas ciudades en la Isla que se trazó de antemano. Este hecho urbanístico la fue distinguiendo, los holguineros del siglo XVIII, aseguraban que la concepción urbanística de la ciudad “sin exageración (podía) servir de modelo a los más grandes y modernos pueblos”.

Pudiéramos continuar señalando factores y hechos que imprimieron una diferencia con otras ciudades de la región oriental y del país, formadoras de la holguineridad; pero en resumen, la identidad que asumimos constituye un proceso donde confluyen factores económicos, naturales, culturales, etnográficos, antropológicos, sin obviar los de orden político. Tampoco lo podemos desligar de la ascensión del criollaje y conformación de la nacionalidad y de la nación cubana, aunque aquí presentamos peculiaridades.

Matizadas también por la inmigración extranjera, donde el componente hispano ha dejado su huella, al punto que Problemas de la nueva Cuba, un libro de catedráticos estadounidenses que estudiaron la sociedad cubana en el primer lustro de los años 30 del siglo pasado, llegan a la conclusión que Holguín estaba entre las poblaciones más hispánicas del país; el contacto con el modo de vida americano y el proceso neocolonizador, que se desarrolló durante la primera mitad del siglo xx. Así como el proceso transformador que inició en 1959. Con todo, se enriqueció nuestra cultura y la cosmovisión propia del mundo.

Recibe reconocimiento por la publicación del libro Los órganos del Poder Popular en Holguín. 1976-2019.

Recibe reconocimiento por la publicación del libro Los órganos del Poder Popular en Holguín. 1976-2019.

Premiada como autora y laureada como historiadora, ¿qué significa el reconocimiento para una persona modesta?

-Nunca lo espero, por eso siempre me sorprende. Me satisface porque siento que lo que hago con esfuerzo y cariño tiene algo de utilidad.

Tópico recurrente, pero pródigo, ¿cuál es la misión del historiador?

-Pudiéramos elucubrar y llenar cuartillas sobre teorías, filosofía, metodología, historiografía y otros campos imprescindibles en el oficio del historiador, pero para mí lo esencial en un historiador es comprender la Historia y hacerla comprender en el ámbito que sea.