Mi Macondo personal

- Por Rubén Rodríguez González

- Hits: 1912

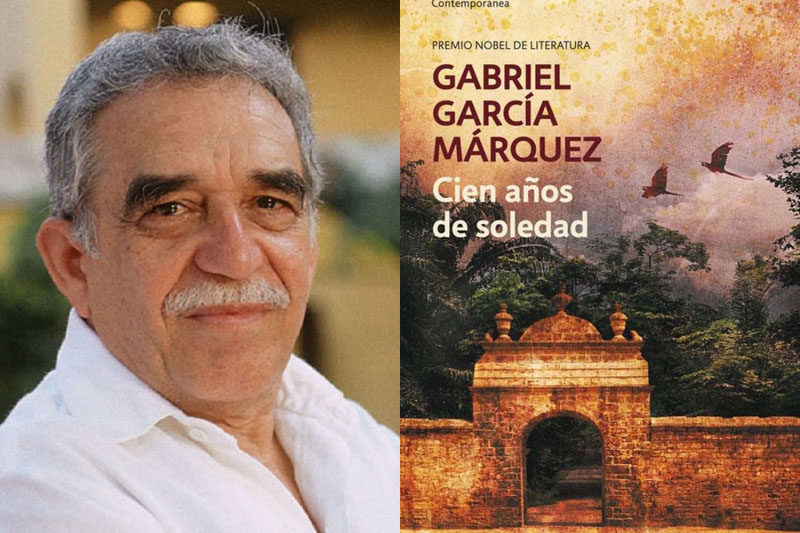

Cursaba la secundaria cuando descubrí la literatura del escritor colombiano Gabriel García Márquez, pues el programa de octavo grado incluía su novela más conocida, Cien años de soledad, entre las obras a estudiar.

Fue amor a primera leída. Con insaciable avidez adolescente, redescubrí el hielo y la piedra imán, la lluvia de flores y el diluvio, la multiplicación superlativa del ganado y la peste del insomnio, el castaño del patio, los pescaditos de oro y los de caramelo, y que la sustancia resultante de la transmutación de los metales parece caca de perro; del vuelo de una virgen y de cómo el chocolate permite la levitación del cura. Y lloré cuando Aureliano Babilonia descubrió lo que descubrió, leyendo los escritos de Melquiades, acerca de la ciudad de los espejos o de los espejismos. También lo hice porque descubrí que estaba leyendo la última página del libro.

Existe un lector ideal: aquel que no ve en la ficción otra finalidad que proporcionar goce infinito, el que disfruta la relatoría del argumento, la descripción de espacios, la presentación de los personajes, las peripecias y conflictos, los diálogos significativos, que suele citar de carretilla. Declaro mi pertenencia a esta especie.

Me convertí en seguidor de García Márquez, disfrutando las florituras de su estilo emparentado con el periodismo y, por hallarse ideológicamente próximo a Cuba, me regodeé con aquella deliciosa columna semanal que publicaba en el diario Juventud Rebelde. Siguiendo al artista florentino Miguel Ángel Buonarrotti, que dijo “tomo mi estilo donde lo encuentro”, puse en mis textos algunos recursos de la sazón estilística del hijo de Aracataca.

Pertenezco al club de adoradores del llamado realismo mágico como manifestación del fantástico americano, pues qué otra cosa son este y el venerado real maravilloso carpenteriano que manifestaciones regionales de la literatura fantástica, y los nominativos sino expresión de nuestros deseos de singularidad.

Por décadas, los amantes de Cien años de soledad anhelamos su vertimiento al formato audiovisual, aunque conocíamos de la renuencia del autor a tal posibilidad, pues desconfiaba de la fidelidad de tal “trasvase”, aunque ya habían sido llevadas al cine, entre otras, la serie de amores difíciles, las novelas El coronel no tiene quien le escriba y El amor en los tiempos del cólera y el cuento “Un señor muy viejo con unas alas enormes”. Siempre nos quedó el regusto acre de las incongruencias y también la esperanza: probablemente, no saldrá bien, pero, ¿y si sí?

Entonces, llegó Cien años de soledad, producción millonaria grabada en Colombia y distribuida por Netflix, con la anuencia de los herederos del Gabo, sus hijos Rodrigo y Gonzalo. Dizque el proyecto garantizaba aquello que su divino padre solicitó como garantía: una teleserie que le diera a su novela más famosa el “tiempo” necesario para desarrollar exhaustivamente sus conflictos y la sucesión de las generaciones en la recia familia Buendía.

Vi su primera temporada. Disfruté la historia como si fuera nueva, además de los espacios recreados, la encarnación por un elenco soberbio de aquellos personajes que me acompañan por más de 40 años, la traducción a diálogos de cientos de páginas de historia narrada...

Sin albergar expectativas, espero por la segunda, luego del estruendoso éxito de esta entrega, que posee un mérito: aproximar la obra a nuevas generaciones de público, millones de personas que se han volcado a la búsqueda del original para cotejar y degustar el sustancioso sabor de las palabras.

Sobre la lealtad de la serie al fecundo universo creado por el también Premio Nobel de Literatura, tengo un criterio particular, que quizás explica y justifica el descontento de algunos fanáticos con la adaptación: no es el de García Márquez, estamos viendo el Macondo de los guionistas, el de los productores y directores, porque cada quien tiene su propio Macondo, y Macondo, como la salvación, es inevitablemente personal.